Un organe temporaire, mais vital, se développe et fonctionne uniquement pendant une période déterminée de la grossesse humaine. Sa présence ne dépasse jamais la durée de la gestation, puis il disparaît complètement après l’accouchement. Pourtant, il assure des fonctions multiples et essentielles, allant bien au-delà d’une simple barrière ou d’un échangeur.

Des anomalies dans son développement ou son fonctionnement peuvent entraîner des complications graves pour la mère comme pour l’enfant. Comprendre sa durée de vie et ses rôles exacts permet d’éclairer certains enjeux médicaux majeurs liés à la grossesse.

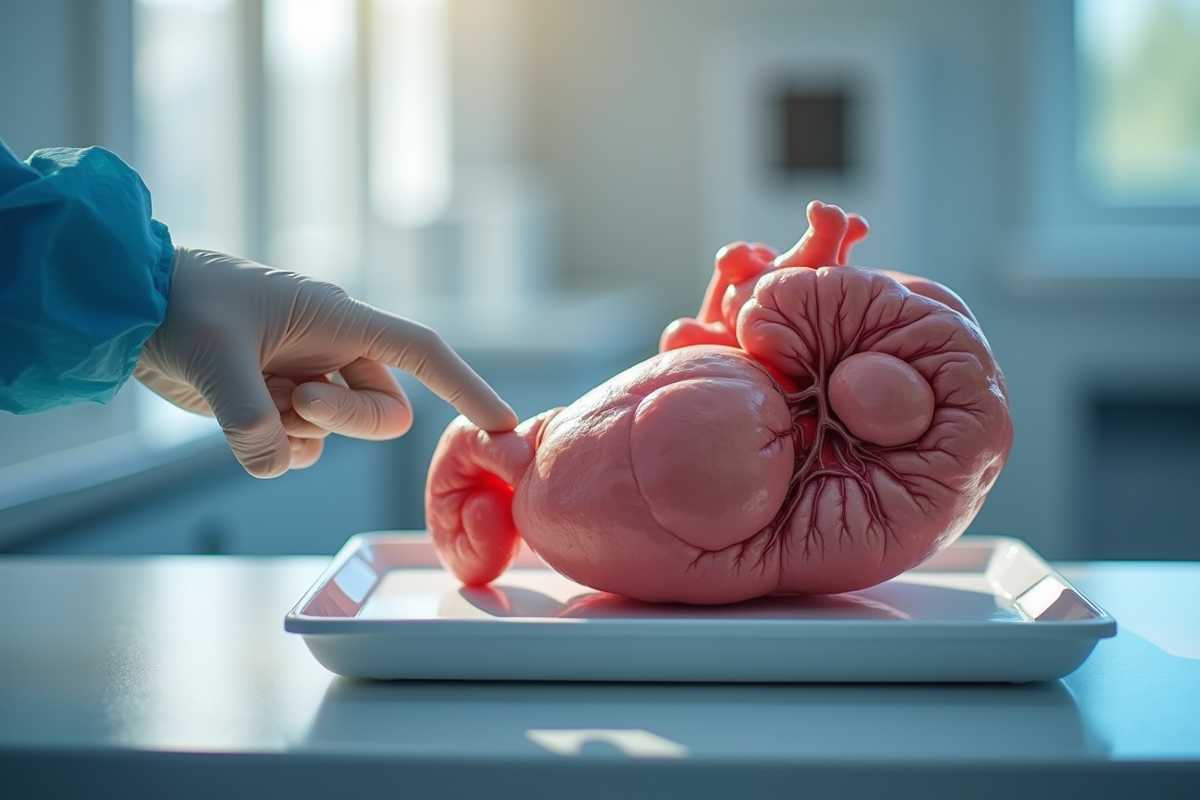

Le placenta, un organe clé dès le début de la grossesse

À peine quelques jours après la fécondation, le trophoblaste donne naissance à une structure décisive : le placenta. Cet organe s’installe en véritable trait d’union entre la femme enceinte et l’embryon. Dès la toute première phase de la gestation, il joue le rôle de carrefour vital pour les échanges essentiels. Né des cellules embryonnaires, il s’ancre solidement dans l’endomètre maternel et, très vite, met en place un impressionnant réseau de vaisseaux sanguins.

Au fil des semaines, le placenta se transforme et prend de l’ampleur. Ses villosités choriales se ramifient, son architecture vasculaire devient de plus en plus sophistiquée. Relié au fœtus grâce au cordon ombilical, il orchestre un ballet précis de flux sanguins. Deux systèmes circulatoires coexistent, échangent, mais sans jamais se mélanger directement : là réside toute la finesse de son action.

| Structure | Origine | Fonction principale |

|---|---|---|

| Villosités choriales | Cellules embryonnaires (trophoblaste) | Échanges materno-fœtaux |

| Vaisseaux sanguins | Développement embryonnaire | Transport oxygène et nutriments |

Doté d’une remarquable capacité d’adaptation, le placenta s’ajuste tout au long de la grossesse. Sa croissance rapide et sa faculté à faire dialoguer deux organismes en font une pièce maîtresse de la médecine obstétricale contemporaine.

Combien de temps le placenta reste-t-il actif ? Durée de vie et évolution

Durant toute la gestation, le placenta ne connaît aucun répit. Il adapte ses fonctions, module ses échanges et répond aux besoins changeants du fœtus, mois après mois. Sa durée de vie coïncide précisément avec les neuf mois de la grossesse. Rien n’est laissé au hasard : à chaque étape, il ajuste la cadence, accompagne la croissance du futur enfant et anticipe les moindres besoins.

À terme, ce chef-d’œuvre de la biologie affiche un poids moyen de 500 grammes et une surface d’échange qui tutoie les 12 à 14 mètres carrés. Impossible d’ignorer l’ampleur du travail accompli : son réseau vasculaire, qui s’étend sur 20 à 50 kilomètres, assure un ravitaillement constant en oxygène et nutriments, tout en évacuant les déchets vers la circulation maternelle.

Le point final de cette aventure s’écrit lors de la délivrance, juste après l’accouchement. Le placenta, après avoir rempli tous ses rôles, est expulsé. Ce moment, troisième phase de l’accouchement, scelle la fin du lien organique entre la mère et son enfant, laissant place à une nouvelle dynamique.

Pour récapituler les principales caractéristiques du placenta tout au long de la grossesse :

- Durée d’activité : 9 mois

- Poids moyen : 500 g

- Surface d’échange : 12 à 14 m²

- Expulsion : délivrance, après l’accouchement

La trajectoire du placenta, depuis sa formation jusqu’à son élimination, met en lumière la capacité du corps humain à bâtir, puis faire disparaître, un organe d’une incroyable sophistication en un temps record.

Des fonctions vitales pour le bébé et la maman

Le placenta n’est pas un simple filtre : il orchestre des échanges complexes, maintient la séparation entre deux circulations sanguines et régule l’apport de tout ce dont le fœtus a besoin. Oxygène, glucose, acides aminés, nutriments divers convergent vers le bébé, pendant que les déchets métaboliques (comme le dioxyde de carbone ou l’urée) sont évacués vers la mère, pour être éliminés par l’organisme maternel.

Parmi ses autres missions, le placenta agit comme une véritable usine hormonale. Il produit un panel d’hormones : hCG, progestérone, œstrogènes, hormone lactogène placentaire, IGF-1… chacune d’elles intervient à un moment clé, que ce soit pour maintenir la grossesse, préparer l’utérus ou réguler la réaction immunitaire de la mère.

Sa barrière placentaire filtre nombre d’agents indésirables, mais elle n’arrête pas tout. Certains virus, l’alcool ou certains médicaments passent la frontière et exposent le fœtus à des menaces. Autre facette : le transfert d’anticorps maternels (notamment les IgG) qui offre au nouveau-né une protection immunitaire temporaire, précieuse dans les premiers mois de la vie.

Impossible d’évoquer le placenta sans parler du microchimérisme fœtal. Des cellules du bébé migrent parfois dans l’organisme maternel et y restent des années, un phénomène qui intrigue encore la recherche et interroge sur les suites à long terme du dialogue cellulaire entre mère et enfant.

Quand consulter un professionnel en cas de doute sur le placenta ?

Le placenta n’est pas infaillible. Lorsqu’il dysfonctionne, il peut mettre en jeu la santé de la mère comme celle du fœtus. Certains signes doivent alerter et pousser à solliciter l’avis d’un médecin ou d’une sage-femme sans attendre.

Voici les symptômes qui doivent susciter une vigilance accrue :

- Saignements vaginaux non expliqués, surtout au second ou au troisième trimestre.

- Douleurs abdominales vives, parfois accompagnées d’une sensation inhabituelle de tension au niveau de l’utérus.

- Chute brutale de la tension artérielle, maux de tête continus ou troubles de la vision, signes pouvant évoquer une pré-éclampsie.

- Disparition des mouvements fœtaux ou diminution marquée de l’activité habituelle du bébé.

Certains troubles du placenta, comme le décollement, le placenta praevia ou le placenta accreta, exigent une évaluation rapide. Ces situations exposent à des risques majeurs : hémorragie, accouchement prématuré, ou souffrance fœtale. La pré-éclampsie, complication redoutée, traduit un dysfonctionnement placentaire et peut imposer un suivi renforcé, voire un déclenchement prématuré de l’accouchement.

L’examen systématique du placenta après la naissance permet souvent de révéler des anomalies passées inaperçues pendant la grossesse. Ce regard rétrospectif oriente parfois la surveillance de futures grossesses. Face au moindre symptôme inhabituel, mieux vaut agir rapidement : la réactivité dans la prise en charge peut tout changer pour la mère et pour l’enfant. Le placenta, discret jusqu’au bout, mérite une attention sans faille tant qu’il reste en scène.